Die Phillips AG in Frankfurt brachte ab 1908 das Reproduktionssystem DUCA auf den Markt. Wie wichtig die Alleinstellungsmerkmale im Leistungsumfang gegenüber dem Hauptkonkurrenten auch damals schon waren, zeigt, dass dieses DUCA Reproduktionssystem als dasjenige mit dem seinerzeit größten Tonumfang von 81 Tönen (Welte hatte damals 80) beworben wurde.

Auch dieses System nutzte ein eigenes Rollenformat – das schmalste aller Reproduktionssysteme mit der Begründung, diese schmalen Notenrollen seien besser gegen Ausdehnung bei feuchter Witterung geschützt. Dies stellt sich heute, über 100 Jahre später, als durchaus richtig dar. Philipps versuchte ebenso wie Welte und Hupfeld große Namen im Repertoire der Notenrollen aufweisen zu können – dies gelang, jedoch nicht in gleichem Umfang wie bei Welte und Hupfeld. Jedoch hat auch DUCA vor allem bis 1913 ein sehr großes und ansprechendes Repertoire aufgebaut.

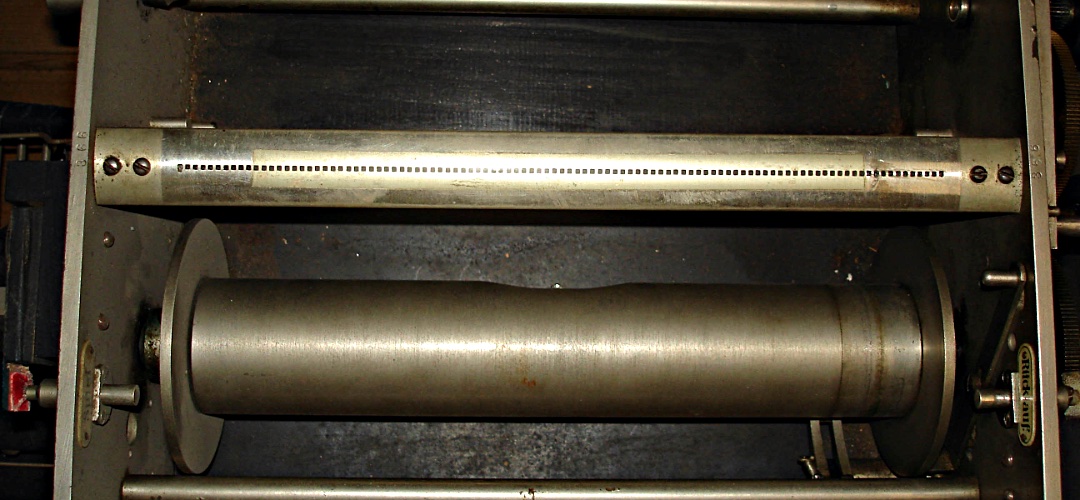

Hier ein Video einer pneumatischen DUCA Notenrollenleseeinrichtung zur Digitalisierung der originalen Notenrollen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenTechnisch ist das DUCA System sehr ausgereift und spielt sehr gut, wenn es originalgetreu restauriert und gut reguliert ist. Es zeigt deutliche Parallelen zu Welte – bis heute ungeklärt ist, ob es da erlaubte Patentnutzungen gab. Philipps hat einige technische Finessen, die gegenüber anderen Herstellern ein Plus darstellen.

Die DUCA Skala hat 102 fast gleichförmige Löcher im Notengleitblock – davon 81 für die Töne und 21 für die Steuerung, rechts 11 und links 10. Philipps DUCA Reproduktionssysteme finden sich vermehrt in Feurich Klavieren und Flügeln sowie in Arnold Klavieren – letztere eine der Pianofortefabriken, die Philipps in den späten 1920iger Jahren aufgekauft hat.

Nachdem Hupfeld und Welte zunächst keine passenden Angebote für Gaststätten und Cafés hatten, bot Philipps dort seine Instrumente mit Geldeinwurf an. Erwähnenswert ist die Philipps Revolvermechanik, die schon 1911 in deren Instrumente eingebaut wurde – und sechs Notenrollen selbsttätig nacheinander abspielen konnte. Ebenso innovativ war der sogenannte Wassermotor für Stellplätze an denen kein oder kein zuverlässiger elektrischer Anschluss bestand – dieser Wassermotor konnte an eine vorhandene Wasserleitung angeschlossen werden und auch über Münzeinwurf aktiviert werden.